‘

Un contributo al “dibattito sul lavoro” di Alternativa

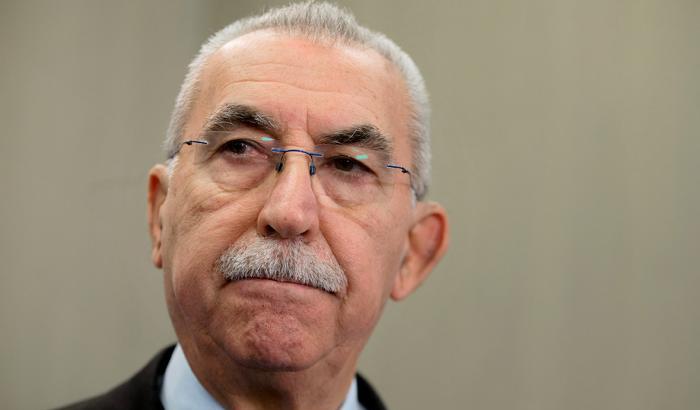

di Giulietto Chiesa

Sono andato anch”io a leggere il dibattito aperto sulle pagine di “Valori” [1] dopo la segnalazione di Romano Calvo. Intervengo qui, nella nostra discussione interna sul lavoro perché emerge bene, da quel dibattito, che un discorso serio sul problema lavoro non può essere fatto, a mio avviso, senza tenere ben chiare le relazioni tra esso e i due temi della decrescita e della transizione. I quali sono, a loro volta, strettamente interconnessi.

Bisogna dire subito che l”editoriale, intitolato “La teoria del prozac sociale“, è quanto di peggio potesse essere pensato per chiarire le idee. La frase cruciale, secondo cui la “riduzione del welfare e decrescita del PIL sono due elementi base della teoria della decrescita“, definisce subito il livello, e non mi soffermerò oltre su quell”articolo.

Pierluigi Fagan, in una nota del nostro dibattito, ha giustamente rilevato lo stato confusionale in cui la discussione sulla decrescita si trova. Stato che è confermato da molti degli interventi letti fino ad ora, specificamente da tutti quelli degli economisti intervenuti. Se non si definisce di cosa stiamo parlando, è assai difficile poter raggiungere qualsiasi conclusione.

Vale per tutti l”intervento di Alberto Zamagni, che si concentra sul concetto (?) di “libertà di crescere” e sulla spasmodica ricerca di qualche artificio verbale che consenta il riuso del termine “crescita“, laddove si spinge ad affermare che “l”eccedenza quantitativa” rende liberi, mentre si introduce il concetto di “sviluppo umano integrale” (di nuovo e sempre la parola “sviluppo“, variamente condita di aggettivi e avverbi accattivanti) per sostenere infine che il paniere dei beni di consumo deve “restare intatto nel suo insieme“, mentre dovrebbe cambiare la sua composizione.

Acrobazie verbali che denotano come a sinistra l”ideologia della crescita, con tutti i suoi corollari, è entrata come il burro, trasmigrando dalla crescita socialista dei piani quinquennali alla crescita infinita del capitalismo totale. Analoga posizione – è un altro esempio di economista crescista che pensa di non esserlo – è quella di Roberto Romano, il quale afferma che “il pianeta non si salva riducendo i consumi ma cambiando i consumi e quindi il modello di sviluppo“.

Entrambi non vedono – letteralmente non vedono, essendo esso al di fuori del loro orizzonte concettuale – la necessità di fare i conti con i “limiti allo sviluppo“. Senza vedere questi limiti non si può mettere in discussione il tema dello sviluppo. Che, infatti, è piantato nella loro testa come un chiodo di platino inamovibile. E” il mondo della fisica, oltre a quello della società  umana, ad essere esterno al loro ragionamento. I limiti si collocano in quel mondo, mentre sono assenti dalle astrazioni economiche in cui essi vivono.

Quindi, per procedere logicamente, occorre definire il campo dell”indagine: della concreta possibilità di realizzare sviluppo e crescita (che restano sinonimi fino a che non si sarà chiarito che cosa s”intende dire, di diverso dalla crescita del PIL e dalla crescita dei consumi energetici) si può parlare solo confrontando questo desiderio con i vincoli della limitatezza delle risorse, di tutte le risorse, e dopo avere preso atto che cambiare i consumi, senza ridurli, diventerà presto praticamente impossibile. O si dimostra che questa affermazione è errata, oppure si deve affrontare la questione della decrescita.

Tra l”altro – e questo ragionamento concerne invece non pochi dei decrescisti, anche dei più sinceri – si dovrà aggiungere anche un altro dato sconfortante: non è soltanto una economia in crescita geometrica ad essere insostenibile, comunque la si voglia presentare. Anche un”economia stazionaria, a crescita zero, è comunque insostenibile alla lunga. Anch”essa porta, sebbene più lentamente, al confine con i limiti, come ha bene dimostrato Luigi Sertorio nel suo “100 watt per il prossimo miliardo di anni“. Puntare a un”economia stazionaria – se non è chiaro, chiariamocelo - equivale a condannare a morte il capitalismo come lo conosciamo oggi. Infatti non c”è capitalismo che non cresce e un capitalismo a crescita zero è una contraddizione in termini. Eppure nemmeno essa sarà sufficiente a evitare una catastrofe strategica. Ma io credo che il compito principale che abbiamo oggi – compito pratico, compito politico – è individuare tutte le soluzioni che ci permettono di “rallentare il disastro in corso“, cioè di guadagnare tempo per impostare e avviare la transizione.

E qui, finalmente, arrivo al tema di questo nostro dibattito. Una volta definiti i limiti, dobbiamo sapere che, stanti le cose come sono, il pianeta è destinato a registrare una progressiva riduzione del PIL mondiale. Che infatti è in decrescita da più di trent”anni. Stanti così le cose questa riduzione si trasforma in una gigantesca riduzione dell”occupazione. Oggi primariamente nei paesi sviluppati, domani dappertutto, inclusa Cina, India, paesi del BRIC etc.

Non è un discorso astratto: ha a che fare con centinaia di milioni di persone, alle quali si deve dare una risposta. L”inizio della primavera araba è, a mio avviso, un segnale delle forme e delle dimensioni che questo problema è destinato ad avviare su scala planetaria. L”Italia ne è parte. E” una questione politica, senza risolvere la quale saremo tutti travolti dalla furia di popolazioni che non hanno di che vivere. Non c”è esito democratico e civile possibile se non si risolve questo problema. Dunque la questione è – se la si guarda bene sotto tutti i suoi aspetti – assai più ampia e difficile di come molti la presentano, anche con le migliori intenzioni.

A me appare ovvio che si dovrà passare attraverso tappe intermedie, poiché è letteralmente inimmaginabile una trasformazione di breve periodo. Anche perché ciò che noi vediamo (non parlo ancora di ciò che noi proponiamo) è tale da richiedere comunque un radicale rivolgimento della scala dei valori umani in cui le popolazioni vivono e che conoscono come l”unico possibile. E questo rivolgimento può avvenire in due mondi principali: pacifico, se riusciremo a farlo avvenire come un “ripensamento consapevole, partecipato, democratico“. Oppure violento, traumatico, obbligato, cioè in forme politicamente autoritarie.

Nel primo caso, che è il migliore, avverrà comunque “con il passo dell”uomo“, poiché l”uomo, come parte della Natura, è organizzazione conservatrice e dunque non tollera violenza sui suoi ritmi, a cominciare dalle sue abitudini, consuetudini, cultura. Non c”è altra scelta, dunque, che evitare passaggi traumatici troppo repentini e dolorosi per grandi masse di individui. Dunque l”unico modo sarà quello di avviare una enorme riconversione industriale e di una altrettanto grande riconversione dell”organizzazione sociale.

Ciò richiederà una riconsiderazione del ruolo dello Stato. Direi che occorre pensare a uno “Stato della transizione“. Il cui compito sarà  quello di “creare gradualmente le condizioni per la decrescita meno dolorosa possibile“. Il che, a sua volta, potrà (io credo dovrà ) prevedere una crescita temporanea, selezionata, programmata dei settori da dove partirà la riconversione, che si accompagnerà ad una decrescita dei settori che dovranno progressivamente essere abbandonati.

Ciò, a sua volta, richiederà una radicale modificazione dei meccanismi finanziari, essendo gli attuali assolutamente antagonistici a qualsivoglia idea di transizione alla decrescita. Qui l”innovazione dal basso, attraverso una finanza locale, nazionale, dovrà combinarsi con la modificazione della finanza internazionale. Chiunque capisce – anche da queste sommarie notazioni – che decrescita, transizione, occupazione ben difficilmente potranno essere risolte “in un paese solo“. Occorreranno strategie di solidarietà  regionale, alleanze, misure concordate che non hanno nulla a che fare con l”attuale globalizzazione. L”intera architettura mondiale dovrà  essere modificata.

Io credo che il problema del lavoro assumerà in questo quadro la valenza in assoluto più grande. Il tema centrale è, già oggi, come creare nuova occupazione qui, in Italia. Tutti gli altri compiti dovrebbero passare in secondo piano, perché si deve “passà a nuttata“. Sapendo che, se non passeremo la nottata in condizioni accettabili da grandi masse popolari, il risveglio sarà duro. Da qui una ulteriore notazione. Io mi trovo d”accordo con chi pensa che queste modificazioni richiederanno un forte e decisivo ruolo dello stato. Le strutture nelle quali viviamo hanno una vischiosità grande, che non potrà essere vinta da mille nicchie conviviali, per quanto positive possano essere le loro esperienze. La loro sommatoria non potrà risolvere il problema. Qui senza politica, senza rappresentanza, non se ne potrà uscire.

Un programma di governo, ancora da formulare in tutti i suoi passaggi, dovrà individuare tutti i settori dove questa occupazione sarà  creabile, a cominciare dall”agricoltura, da tutte le varianti di risparmio energetico, dal riciclo e recupero dei materiali e delle materie prime, dalla creazione di energia da fonti rinnovabili, Tutto ciò non sarà possibile senza una coerente strategia di investimenti indirizzati là dove è necessario.

Ma proprio la complessità dei compiti richiede una nuova partecipazione. Questo Stato attuale non è lo Stato della transizione: è il suo contrario. Dunque si tratterà di agire per “difendere i territori” e per moltiplicare i centri di partecipazione

e di controllo. Anche da qui potranno sorgere miriadi di nuovi posti di lavoro, costruiti e finanziati dalla partecipazione popolare: nella lunghissima serie di servizi integrativi di tipo mutualistico, di solidarietà , di consumo responsabile, di km zero, di monete locali alternative, dovunque le comunità si organizzino per fare fronte alla carenza di welfare pubblico che in molte situazioni esploderà , nella transizione, per mancanza di mezzi. Io credo che il problema del lavoro e dell”occupazione debba essere collocato in un contesto del genere. Che è anche quello dove si ricupera tutta la grande questione del governo dei beni comuni e di quelli pubblici. Un governo che dev”essere dal basso.

Non penso che ci debbano essere contraddizioni – tanto meno aprioristiche, ideologiche – in questo percorso. Il criterio unificante dovrebbe essere uno: ogni nuovo posto di lavoro sarà una conquista collettiva e una vittoria collettiva.

A chi, giunto a questo punto, provasse spavento e incredulità di fronte a un tale scenario, io posso solo rispondere quello che penso, cioè che la decrescita reale in atto, determinata dall”inceppamento e dall”impazzimento dell”attuale sistema, fornirà un impulso possente per questi mutamenti. Con una postilla: il fattore tempo. Si tratterà  di vedere se prendono il sopravvento i processi virtuosi o quelli viziosi. Nel primo caso avremo la pace; nel secondo caso avremo una

serie di guerre catastrofiche.

Una seconda postilla sarà utile a noi, se vediamo questo scenario con sufficiente realismo: tentare di prefigurare a tavolino la fisionomia di una tale transizione sarebbe illusione completa. Saremo di fronte a processi immani, ciascuno dei quali sarà conseguenza delle storie e tradizioni di popoli diversi da noi, verso i quali dovremo mostrare rispetto e comprensione. A noi spetterà imparare la lezione più difficile, che è quella, appunto di saper “camminare con il passo dell”uomo“.

[1] http://www.valori.it/italia/

‘