ATF

Intervista a Matteo Vegetti a cura di Paolo Bartolini.

1) Prof. Vegetti, nel Suo recente volume “L’invenzione del globo. Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria” (Einaudi, 2017) ha scelto di trattare il tema della globalizzazione utilizzando una prospettiva molto interessante. Il passaggio dalla dialettica Terra-Mare (studiata in modo accurato da Carl Schmitt) alla dinamica tripartita Terra-Mare-Aria segna, dal punto di vista geostorico e antropologico, una vera e propria rivoluzione spaziale. In che senso il terzo elemento, quello dell’aria, è diventato decisivo per comprendere l’ipermodernità e i suoi nodi critici?

Vi sono vari modi per rispondere a questa domanda, e in fondo l’intero volume è l’esplorazione di questi modi. In ogni caso, cominciando proprio da Schmitt, l’aria presenta alcune caratteristiche tipiche della spazialità globale: è un spazio liscio e illimitato, che estremizza alcune caratteristiche del mare (velocità, connettività, isotropia, anomia, utopia) e che porta con sé specifiche potenzialità trasgressive dei limiti del moderno Nomos della terra. Alcune di queste caratteristiche hanno effettivamente forgiato lo spazio ipermoderno delle telecomunicazioni e dell’aeronautica, generando una nuova condizione storica nei campi dell’economia, dell’informazione, della politica. L’aria è in tal senso un potente vettore della delocalizzazione contemporanea, ma non implica affatto, come invece si potrebbe immaginare, un semplice effetto di unificazione e omologazione. Esiste certo anche questa componente (molto visibile nelle modalità del consumo o nella convergenza dei tempi storici e degli universi antropologici), ma occorre aggiungere che l’elemento aereo non si sostituisce ai precedenti, piuttosto si innesta nel loro rapporto formando spazialità ibride, un po’ terrestri, un po’ marittime (mondiali) e un po’ aeree (o globali in senso proprio). Questa stratificazione di spazi, questa embricazione spazio-elementare, tiene insieme dimensioni per certi versi incompatibili. Di qui alcune contraddizioni e sconnessioni tipiche del nostro tempo. Non possiamo per esempio rinunciare alla scrittura lineare dei confini – tipicamente tellurica – mentre l’intero spazio Occidentale è attraversato dall’ingegneria idraulica dei flussi: forze difficilmente comprimibili, orientabili, governabili. Lo Stato è un’istituzione terrestre deputata a garantire la sicurezza dei membri che lo compongono, ma è quasi impotente di fronte a fenomeni globali come le crisi finanziarie, la concorrenza planetaria, le reti transnazionali di produzione e scambio, la mobilità del capitale, la diffusioni delle immagini e dei segni, la formazione di un’opinione pubblica autonoma rispetto alle culture locali. Ciò che chiamiamo globale è la capacità di estrarre dal locale, incapsulato nel nazionale, fattori sociali de-nazionalizzati. Ovviamente tutto ciò comporta un forte aumento dei rischi, dato che non esiste alcuna autorità politica in grado di governare questo fenomeno e di contenerne gli effetti indesiderati. L’aria, per tornare alla Sua domanda, è intesa nel libro come il medium dentro il quale si formano alcune delle principali contraddizioni tra il globale e il locale. Non tutte sono però negative o allarmanti. Ne cito due che assegnano alla fase globale a noi più prossima un’intonazione più positiva di quella cui ho appena alluso. In primo luogo, penso alla conclusione di uno straordinario passaggio del Manifesto di Marx ed Engels: «Sfruttando il mercato mondiale la borghesia ha reso cosmopolita la produzione e il consumo di tutti i paesi. Con gran dispiacere dei reazionari, ha tolto all’industria la base nazionale. Le antichissime industrie nazionali sono state e vengono, di giorno in giorno, annichilite. Esse vengono soppiantate da nuove industrie, la cui introduzione è questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili -industrie che non lavorano più materie prime locali, bensì materie prime provenienti dalle regioni più remote, e i cui prodotti non si consumano soltanto nel paese, ma in tutte le parti del mondo. Al posto dei vecchi bisogni, a soddisfare i quali bastavano i prodotti nazionali, subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. In luogo dell’antico isolamento locale e nazionale, per cui ogni paese bastava a se stesso, subentra un traffico universale, una universale dipendenza delle nazioni l’una dall’altra. E come nella produzione materiale, così anche nella spirituale. I prodotti spirituali delle singole nazioni diventano patrimonio comune. La unilateralità e la ristrettezza nazionale diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali esce una letteratura mondiale».

Soprattutto l’ultimo riferimento alla circolazione dei prodotti spirituali è sorprendente, perché Marx sembra anticipare una sfera comunicativa che si sarebbe pienamente sviluppata solo un secolo più tardi, principalmente in virtù delle telecomunicazioni aeree, e che sentiamo poi così affine al nostro tempo grazie alla rete. Un altro esempio di questo cosmopolitismo compatibile con l’ordine giuridico interstatuale (ma che per certe questioni lo condiziona fortemente) lo si può desumere da un evento autenticamente globale -poiché l’intero mondo ne è stato simultaneamente testimone – come è stato l’11 settembre. Ricordo infatti che il cosmopolitismo inizia per Kant proprio nel momento in cui «la violazione del diritto compiuta in un luogo della terra viene percepito in tutti i luoghi» (Per la pace perpetua, 1795). Da questo punto di vista il cosmopolitismo esiste già.

La sua effettività giuridica è ancora assai lontana, e forse non si realizzerà mai, ma Kant, come abbiamo visto, da forte rilevanza anche all’aspetto percettivo: in tal senso il cosmopolitismo è una potestas indirecta che agisce innanzitutto sui soggetti, e che in modi diversi (l’ecologia è un altro valido esempio) li fa sentire partecipi di una comunità planetaria anche se priva di rappresentazione politica.

2) Come Lei ritengo anch’io che sia «difficile credere che la globalizzazione possa essere cancellata per decreto, per via referendaria o per mezzo di altre vestigia del decisionismo» (p. 144). Nonostante la necessità drammatica di un ripensamento radicale dell’odierno (dis)ordine mondiale, mi pare che molti fautori della deglobalizzazione intendano la complessità del presente in modo troppo lineare e semplicistico. In che senso “l’invenzione del globo” rappresenta un punto di non ritorno? E come pensare, vista l’egemonia del neoliberismo, una democratizzazione dei processi globali in corso?

C’è una grande confusione intorno al concetto di globalizzazione, e questa confusione non è accidentale, è il frutto della complessità dello spazio globale. Avrei voluto inserire nel libro una grande tavola che proponeva una distinzione tra le idee di Globalizzazione, Mondializzazione, Planetarizzazione, Unità del mondo, Società civile globale (“Global village”) e Impero. Per ognuna di queste idee – diverse per oggetto, retaggio ideologico, determinatezza storica – avrei poi segnalato un campo, un tipo di agenzia, una forma, una antinomia (tra utopia e distopia), una configurazione spaziale. Dico questo perché i fautori della deglobalizzazione appiattiscono il concetto di globale a un solo aspetto (crisi della sovranità) e pretendono di poter prendere dal tempo globale (che si compone di tutti gli aspetti che prima citavo) unicamente quelli che gli sembrano utili e vantaggiosi. Ma questo non è possibile e i tentativi di ricusare il mondo globale tramite qualche votazione o referendum sono in realtà del tutto illusori. L’attuale sistema di codipendenze economiche e culturali non lo consente. Per intenderci in fretta e con buona approssimazione, potremmo dire che Londra non appartiene all’Inghilterra (non le appartengono le sue funzioni economiche più essenziali e la loro più intima spazialità), per cui molto difficilmente potrà essere “isolata”, nazionalizzata, per volontà politica. Il più grande equivoco consiste poi nell’applicare al globale schemi di pensiero tradizionali, come quelli basati sulla dicotomia tra interno ed esterno e sulla metafora domestica che la sottende. Si crede allora che l’interno identifichi una comunità omogenea e dotata di soggettività decisionale, e che l’esterno identifichi l’estraneo o appunto il globale. I flussi migratori vengono drammatizzati e strumentalizzati proprio per legittimare questa idea. Ma la globalizzazione – specie sul versante economico – agisce in realtà dall’interno, non dall’esterno, ed è a tal punto innestata nei territori da non essere più estirpabile. L’illusione di tornare alla fase precedente, quella che per comodità chiamo mondializzazione, e che era caratterizzata dalla competizione di capitalismi di bandiera, in grado di attuare forti politiche protezionistiche a proprio vantaggio, è appunto solo un’illusione. Una global city come Londra ne è il perfetto esempio. Pretendere di districare Londra dagli investimenti che ne fanno un nodo nell’economia globale è una grande ingenuità. Sarebbe un pò come pretendere di nazionalizzare o espellere le imprese globali che hanno sede nella capitale: se anche fosse possibile, non credo che l’economia locale se ne gioverebbe.

Il nazionalismo è un fenomeno reattivo (un riflesso protezionistico) che a volte si incontra paradossalmente con le rivendicazioni della sinistra (si pensi alla comprensibile opposizione alla delocalizzazione del lavoro o alla difesa del welfare state). Questa congiuntura ideologica tra destra e sinistra è anch’essa emblematica, perché esprime in modi diversi ma convergenti (in grado di condizionare decisioni come la Brexit) un senso di impotenza conturbante di fronte allo spirito del neoliberismo. Conturbante è in fin dei conti la perdita del primato del politico sull’economico, ovvero la base stessa su cui si è plasmata la fase globale successiva alla fine della guerra fredda. Data questa premessa, va da sé che la domanda circa il modo in cui democratizzare i processi globali in corso non troverà facilmente risposta. Ma è comunque a mio avviso ancora inevitabile fare riferimento all’Unione europea; una realtà al momento carente e inadeguata, ma che, sotto diverse condizioni, potrebbe esprimere un enorme potenziale politico e civile.

3) Qual è la Sua opinione sulle proposte che invocano un ritorno alla dimensione dello Stato-nazione per dare alla politica la forza di imbrigliare gli spiriti animali dell’economia capitalistica? Il populismo – termine ambiguo usato non di rado per squalificare chi non aderisce al pensiero unico – rappresenta una novità capace di futuro o Le sembra piuttosto un sintomo reattivo al disorientamento del nostro tempo?

Il termine disorientamento mi sembra perspicuo, perché in qualche modo traduce un concetto schmittiano per me penetrante, quello di Entortung. Il termine tedesco tiene infatti insieme due diverse accezioni legate al luogo (Ort): quelle di delocalizzazione e disorientamento. Il primo significato ricopre uno spettro di senso materiale e storico, il secondo esistenziale e culturale. I populismi, il desiderio di riterritorializzare l’economia, di ritrovare un corpo sovrano e di immunizzarlo da malattie allogene, non è certo il contrario rispetto al tipo di globalizzazione che ho tentato di descrivere nel libro, piuttosto ne è un sintomo. In ogni caso i populismi aprono nuove, profonde, contraddizioni sociali, per esempio quelle tra le realtà economiche dominanti (si pensi alle imprese globali nei settori più avanzati) e l’industria tradizionale, o quelle tra i luoghi più cosmopoliti del pianeta (si pensi a Londra e New York) e l’entroterra. In qualche caso, come la Brexit, abbiamo assistito anche a un interessante scontro generazionale, con la popolazione più giovane già pienamente integrata nella prospettiva europea, e quella più anziana legata una visione ancora in parte quella di Benjamin Disraeli.

Al di là dei populismi e degli isolazionismi, sarebbe però a mio avviso importante ripensare daccapo il complesso, a tratti paradossale, rapporto tra cosmopolitismo e liberalismo.

4) Se, come scrive nelle ultime pagine del suo bel libro, «lo schema ordinativo territoriale» e «i suoi rassicuranti dualismi» non riescono a dare risposte alle forme spaziali, alle configurazioni storico-elementari e alle forze globali che sconvolgono l’idea moderna di sovranità, quale tipo di regolazione “ecologica” possiamo immaginare per il nostro mondo ormai multipolare? E a fronte del disastro di un’Unione Europea asservita agli interessi di pochi, non crede possa essere utile riprendere e rivisitare la teoria schmittiana dei “grandi spazi”, ad esempio pensando alla creazione di uno Stato euromediterraneo e a nuovi equilibri tra macroregioni impegnate nell’adattamento al mondo complesso?

Sono perfettamente d’accordo. Certo, come Lei sa bene non si può riprendere la teoria dei “grandi spazi” senza forti cautele, visto il retaggio ideologico di questa teoria. Ma in ogni caso, se si tratta di porre in questione il rapporto tra spazio e sovranità, non c’è dubbio che si tratti di una questione inevitabile. L’Europa e il Mediterraneo sono sicuramente tessere decisive per immaginare risposte adeguate al salto di scala imposto dall’attuale complessità spaziale. Solo che non riesco a immaginarle assieme: il Mediterraneo è allo stato attuale per l’Europa nient’altro che un fossato difensivo. L’idea di una governance mediterranea, caldeggiata a suo tempo da Sarkozy, era un’idea affascinante, anche se pesantemente condizionata dalla storia antica e recente del colonialismo europeo. In ogni caso, allo stato attuale, non ce n’è più traccia. Allora forse converrebbe prima favorire la nascita dell’Europa. La sola presenza di 28 eserciti nazionali fa facilmente intuire a che livello sia giunta l’integrazione politica europea. E’ un fatto su cui si insiste poco, ma tutt’altro che marginale e per certi versi persino rivelativo. Da un lato è chiaro che senza rinunciare al dogma della difesa nazionale autonoma (quel protego ergo obligo che è per Hobbes il principio fondativo dello stato) l’epoca degli stati nazionali non può essere superata. Dall’altro l’Unione europea è sorta prendendo a modello l’unica istituzione politica sovranazionale che consentisse questo: l’ONU. Ora, a parte il fatto che l’ONU, data la sua costituzione, non brilla certo per capacità (possibilità, potenza: dynamis politica), varrebbe la pena di dare uno sguardo alla sua bandiera. Chi conosce la geopolitica americana degli anni ’40 (quella che ho tentato di analizzare nel secondo capitolo del libro) vi riconoscerà un’impronta inconfondibile. La visione zenitale del pianeta coi great circles è figlia dell’air age americana (che così minava la precedente visione emisferica del globo, quella che in qualche goffo modo oggi Trump vorrebbe riesumare), e l’Unione europea ne è un sottoprodotto politico. Da questo punto di vista, come forza politica autonoma, equilibratrice, portatrice di propri ideali, di una propria visione del mondo e legittimata da un forte consenso democratico, l’Europa deve ancora nascere.

5) Da filosofo non ritiene che la rivoluzione delle telecomunicazioni, dei flussi finanziari e della tecnologia digitale implichi una vera e propria mutazione antropologica di cui ancora non riusciamo a misurare tutti gli effetti? Quale pensiero può sperare di essere all’altezza di questa accelerazione epocale che travolge ogni stabilità e mina alle fondamenta la creazione di ordinamenti simbolici duraturi?

Una rivoluzione antropologica è in corso, non c’è dubbio. E’ chiaro che nelle cose umane non vi è mai permanenza. Ma il nostro momento storico mi sembra testimone di una mutazione profonda che procede in modo accelerato, e che per la prima volta si verifica senza guerre e rivoluzioni (almeno sui territori occidentali). Certo non è facile scorgere il profilo e le dimensioni di un tale mutamento, perché ci siamo dentro. Così come quando saltiamo la terra non gira sotto i nostri piedi, perché ruotiamo con essa, allo stesso modo non possiamo neppure saltare fuori dal nostro tempo per guardarlo da fuori, fosse pure per un istante. Chi volesse provare a ispezionare la rivoluzione antropologica cui allude dovrebbe comunque guardare a fenomeni molti diversi tra loro: all’arte, al modo di condurre la guerra, alla comunicazione, alla nuova “psicologia delle masse”, se così la si può ancora chiamare. Però, per restare alla politica, posso solo avanzare solo una vaga supposizione. L’immaginario politico moderno si è basato sul trionfo dello spirito illuministico, e più in generale del razionalismo ispirato alla geometria e alla fisica. Ma così come la fisica e la geometria sono radicalmente cambiate, così potrebbe mutare anche la scienza politica applicata. Nel mio libro ho accennato alla topologia, ma si trattava solo di una suggestione. Del resto il diritto internazionale non ne è all’altezza, così come non è in grado di dare verosimiglianza a una qualche forma di governance globale. Tuttavia molti fenomeni interstiziali mostrano che il diritto non è affatto uno specchio fedele della realtà, e che anzi esso stesso è posto più che mai sotto pressione dai fenomeni più recenti. E’ a questi fenomeni che occorrerebbe guardare, poiché contengono i germi del cambiamento in corso.

|

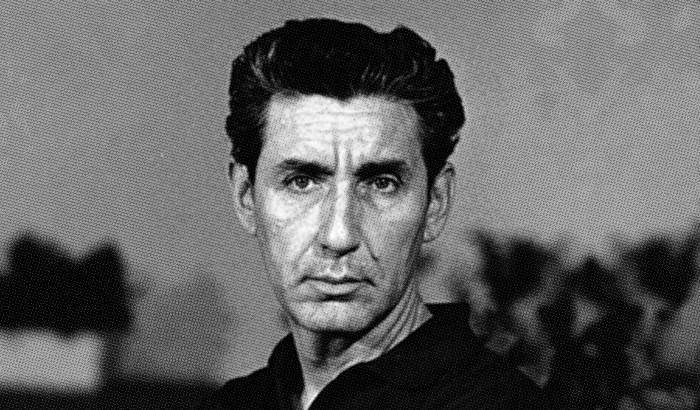

Matteo Vegetti, filosofo, insegna presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Università della Svizzera Italiana).

Il suo ultimo libro, pubblicato per Einaudi, è L’invenzione del globo. Spazio, potere, comunicazione nell’epoca dell’aria (2017).

|

#Instantbook: Matteo Vegetti presenta “L’invenzione del globo” from Lech Lecha’ on Vimeo.

COME SOSTENERE PANDORATV.it: